Проект реализуется с использованием гранта

Президента Российской Федерации

Франк среди нас

Приобщение к смыслу жизни

В воспоминаниях Василия Семёновича Франка о его детских годах в Берлине описан трагический случай, произошедший с друзьями брата Алексея: «Как-то раз, году в 1928-м или в 29-м, наш Алёша, Тата (Татьяна Занфтлебен – Г. А.), ещё одна русская девушка и Алёша Френкель отправились на прогулку в Грюневальд, где Френкель застрелил девушку из револьвера и ранил Тату (она и Алёша успели убежать), а после застрелился сам. О мотивах происшедшей трагедии я, естественно, так ничего и не узнал. Френкель и убитая им девушка были похоронены на русском кладбище; мы все присутствовали на прощальной церемонии».

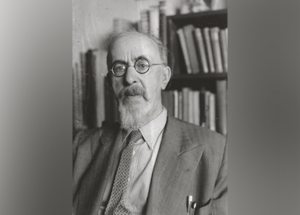

Литературоведам известно, что эта история была использована Владимиром Набоковым в романе «Дар», в образах Яши Чернышевского, Рудольфа и Ольги. При этом художественная версия разыгравшейся драмы была построена на описании своеобразного треугольника дружбы-любви, в котором созрела мысль о тройном самоубийстве – ради единения «в неземном плане», – однако двое из троих друзей не выполнили договора, и только Яша застрелился. При этом, если присмотреться к романной трактовке, то можно заметить, что Набоков не только предлагает художественно привлекательную версию «мотивов» произошедшего (в которой, кстати, не нашлось места для убийства – убитую Френкелем девушку звали Валерия Каменская), но и язвительно полемизирует с образом «беллетриста в роговых очках», который нашел бы в этой истории «нечто в высшей степени характерное для настроений молодежи в послевоенные годы», и нёс бы «очередной вульгарный и мрачный вздор о симптомах века и трагедиях юношества». Этот художественный образ, не случайно наделённый роговыми очками, тоже, однако, не выдуман, а вполне реален – это Семён Людвигович Франк.

Действительно, по горячим следам события Франк опубликовал в берлинской газете «Руль» (которая, кстати, часто печатала в это время – а дело происходило в апреле 1928 г. – ещё не вполне зрелые стихи начинающего писателя Владимира Сирина) статью «Трагедия русской молодёжи». Этот текст, на первый взгляд, необычен для него – внешне он совсем не философский; вместе с тем, это не просто объяснение мотивов поведения конкретных людей в конкретном случае, близко затронувшем Франка как человека, как отца. Философ – в отличие как раз от беллетриста – не мог не увидеть в единичном происшествии признаки общей тенденции, отражение настроений, характерных для эмигрантской среды вообще (газеты в эти годы, кстати, пестрели сообщениями о самоубийствах русских эмигрантов) и для среды молодёжной в особенности. Для Франка в этом происшествии как в яркой вспышке высветилась ключевая проблема, о которой он много писал и думал в эти годы.

Важным этапом этих размышлений стала книга «Смысл жизни», вышедшая в 1926 г. Созданная на основе непосредственного общения с эмигрантской молодёжью – бесед в кружках студенческого христианского движения и лекционного курса, который философ читал в Религиозно-философской академии зимой 1923/24 года, – эта книга обладает большой духовной силой. Франк вообще считал проблему природы и смысла человеческой жизни основным религиозно-философским вопросом, а свою конкретную задачу в первые годы эмиграции видел в том, чтобы помочь молодым людям, оторванным от Родины, понять смысл жизни как искание абсолютных ценностей вопреки материально-бытовой трясине: «Трудность не понять смысл жизни, а приобщиться к нему (испытания и искушения!)».

Эти испытания и искушения, однако, зачастую (пожалуй, слишком часто!) оказывались сильнее трезвого философского совета. Для Франка эта тенденция не оставалась незамеченной и не была необъяснимой загадкой. Уже в 1926 г. он читал лекции о «новом варварстве», в которых описывал процессы примитивизации (варваризации) культуры и духовной жизни – ослабление интеллектуальных интересов в угоду интересам практическим и физическому развитию, упрощение брачной и эротической жизни, тенденции к проявлению первобытных инстинктов в моде, искусстве, танце… И нельзя сказать, что в этой оценке философа преобладало традиционное брюзжание старшего поколения в отношении младшего – в лекциях Франка очевидно стремление понять и объяснить, а где-то и оправдать эти тенденции «омоложения» («не брюзжание, а осмысление», как он сам говорил). И всё-таки главной для него оставалась педагогическая задача «углубления жизненного начала и блюдения ценностей».

Франк посчитал возможным выступить в печати по поводу конкретного случая потому, что основной герой этой трагедии был ему хорошо известен. По воспоминаниям Василия (которому в это время было 8 лет), Френкель какое-то время жил в их квартире – его пригласила мама, Татьяна Сергеевна, как друга своего сына Алёши, учитывая, что он был сиротой (на самом деле, как писал Франк в своей статье, Френкель просто ушёл от своих родителей, живших в Париже). При всей своей кабинетной учёности, Семён Людвигович был очень чутким отцом, и успел изучить молодого человека, находившегося «в приятельских отношениях с моими сыновьями». Это знание дало ему основание, прежде всего, отвергнуть сразу появившиеся в прессе версии мотивов трагедии – как банально-романтические (одну из которых позднее художественно обработал Набоков), так и даже конспирологические. «Трагедия в Груневальдском лесу, – писал философ, – не есть ни любовная драма, ни результат безысходной материальной нужды, ни дело какой-то мифической организации». Произошедшее он трактовал как результат «внезапного дикого озорства», подготовленного не каким-то сознательным планом, а «общей опустошенностью души, потерей интереса к жизни и веры в какие-либо идеалы».

Франк дал неоднозначную психологическую характеристику Алексею Френкелю. С одной стороны, это юноша «очень порядочный, трудолюбивый, добросовестный в своих обязательствах, с почти аскетическим упорством воли пробивавшийся в трудной эмигрантской жизни». Но, с другой стороны, «по своим идеям, по своим духовным настроениям, это была озлобленная, разочарованная, не ведавшая любви душа, тешившаяся проповедью безгранично-цинического аморализма». Эту проповедь вполне можно было принять за какую-то юношескую браваду (он «любил разговаривать о самоубийстве»), за позу, и просто посмеиваться над ней, как это и делали, по словам Франка, приятели Френкеля. «Но идеи и даже пустые слова, часто повторяемые, если они встречают себе благоприятную почву в условиях жизни и общей душевной настроенности, обладают какой-то собственной энергией, которая, постепенно накопляясь, может привести к внезапному взрыву, как это и произошло в данном случае».

Наряду с этим психолого-педагогическим выводом – пожалуй, актуальным независимо от времени и места произошедшего, – Франк действительно усмотрел в этом частном случае проявление духовной болезни, свойственной целому поколению русской эмигрантской молодёжи, формировавшемуся уже за пределами Родины. «Многие, если не большинство из них, не только не имеют прочного мировоззрения, но не имеют вообще серьезных интересов, веры во что бы то ни было, не знают, что с собой начать и для чего жить. Скептицизм, наивные эпикурейские теории, доктрины “прожигания жизни” часто пользуются успехом у этих незрелых душ, лишенных нормальных условий духовно-нравственного созревания». Опять-таки, перед нами – не пресловутое брюзжание «отцов» на «детей» («вульгарный вздор», по оценке Набокова); скорее это упрёк Франка самому себе, это признание неуспеха – в общем и целом – дела воспитания молодого поколения для новой России, надежда на скорое возвращение в которую жила в первые эмигрантские годы (в январе 1924 г. Франк, например, в письме к Нине Струве писал: «Я почему-то рассчитываю, что через два года мы вернемся в Россию»). Наряду с крушением этой надежды приходилось признавать, что молодое поколение не очень внимательно слушает проповеди о моральном совершенствовании, потому что вынуждено быстрее приспосабливаться к жёстким прагматическим требованиям реальной жизни в чужой стране. Впрочем, как раз «случай Френкеля» давал основание философу показать, что этот неизбежный и необходимый процесс приспособления отягощён особыми обстоятельствами, неблагоприятными для «приобщения к смыслу жизни» молодого поколения, «которое, не быв участником русской революции, стало ее неповинной жертвой».

Кто, всё-таки, был ближе к истине в объяснении мотивов этой трагедии – писатель Набоков-Сирин, сводивший дело к уникальности личных отношений, или философ Франк, усматривавший в конкретном случае общие тенденции? Думаю, сам Франк в итоге мог бы признать правоту обоих объяснений. Ведь, на самом деле, мотив поведения личности всегда уникален, даже если его можно «подвести» под какую-то «идею». В отражении этой уникальности – задача художника, но в усмотрении «идеи» – задача философа. Поэтому Франк немного ранее описал в «Крушении кумиров» историю самоубийства в тюрьме своего друга юности Германа Ливена не столько с точки зрения каких-то его экзистенциальных мотивов, сколько как символическую жертву морального принуждения революционной среды. И с подобной же меркой он отнёсся к самоубийству друга своего сына – ни на минуту, однако, не забывая, что речь идёт о судьбе не абстрактного «поколения», а конкретных людей, в том числе его собственных детей. И Набоков, в конце концов, включил этот сюжет в свой роман потому, что описанная уникальность мотивов и поступков была в своей основе глубоко присуща человеческой природе, а потому интересной и важной для поиска смысла человеческой жизни вообще – к которому по-своему «приобщается» каждый конкретный человек.